在南阳市方城县北部山区,以独树镇的“垭口”为界,西为大秦岭的伏牛山,东为大别山的桐柏山。伏牛山脉、桐柏山脉海拔高度150米~450米的浅山丘陵区域,发现有远古人类在岩石上留下的遗迹,证明这一带是远古时期人类主要聚集区,也是我们探寻远古文明的一个重要窗口。今天介绍的是地处方城县杨楼镇桐柏山脉上房山的远古文明遗存情况。

房山,也称子房山,原叫奇异山,因汉代张良(字子房)曾隐居此山改名子房山。房山位于方城县城东部20余公里,地处古庄店镇与杨楼镇交界处,坐标位置东经113°13′50″,北纬33°14′31″,海拔308米,东临杨楼镇房山村二郎庙组,南临杨楼镇赵店村吴岗组和赵店组,西临古庄店镇杜冲村高坡头组,北临古庄店镇黑河村连沟组和庵沟组。

这里,对房山岩石上遗存的远古文明遗址遗迹梳理如下。

巨石建筑文化

远古时期之所以是石器时代,是因为处于“童年阶段”的人类只会利用大自然提供的漫山遍野的石头。住的是石穴或石洞,挡风御寒,用石头砍削木棍、捕获野兽、抗击外族入侵。石头是武器、是工具、是生活的必需品,人类开始了征服自然的历史。人们还把自己的价值观念和智慧展现在巨石建筑上,在岩石上磨刻记事符号、族群信仰的图腾等,烙下人类劳动的印记、生活生存的痕迹。万年不朽的石头给我们研究远古人类的文化、文明留下了珍贵的线索,打开了一道时空之门。

(一)摞摞石

房山主峰最高点位居中间,主峰沿山脊向西北方向、西南方向、正东方向延伸,并凸起一个个小山包。主峰和每座小山包(岭头)上,都有远古人类建造的巨石摞巨石的“高大建筑”,我们称为摞摞石。

第一处位于房山主峰正东岭头上。三层巨石叠压,形成一座高大的巨石建筑。上两层巨石上,人工打磨5处平整面,均磨刻龟背文图案,至今图案清晰。房山东部一带4公里的范围内,均能看到这架摞摞石,是目前南阳境内发现的最大、艺术感染力最强的巨石建筑。

房山主峰西边岭头双底座摞摞石 张长运 摄

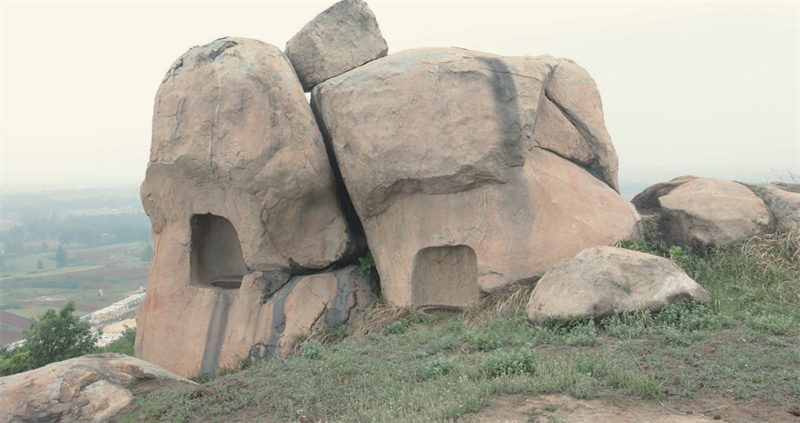

第二处位于房山主峰正西岭头上。整体高7米,两石并立,总宽9米、厚3.9米;顶部摞石四面打磨平整,长1.45米、宽1米、高1.1米。这架摞摞石特殊之处是,底部两块并立巨石下方平整的壁面上各磨刻一个神龛。

远古时期,祭祀祖先神、英雄或者去世的首领人物,把名字或他们所用、所留之物摆放到龛内举行仪式。神龛发展到后世,就是庙宇建筑。这架摞摞石不仅有昭示引路作用,还是祭祀祖先神、氏族英雄神的祭场。

这架摞摞石西侧石壁离坡面2.7米处,磨刻一幅太阳图案,中间是椭圆形,长30厘米、宽处16厘米,四周有几根长短不一的放射线,最长的放射线有20厘米长。太阳图案标识这里所居氏族,信奉太阳神。

第三处位于悬崖险要之地。顶层巨石上部磨刻一平面,上有龟背文记事符号。朝东方向的立面上,磨刻有圆形爻窝记事符号图案一组。

第四处位于房山主峰南边约20米、海拔270米处。一座巨石叠加堆垒,形成高高矗立的垒摞石。底层巨石为自然山石,上面堆垒系人工建筑。上方两块磨刻有平面,刻画有龟背文记事符号。这处高大的巨石建筑,山南一带4公里之内均能望到。

房山主峰和三处不同方向凸起的岭头,高大的摞摞石或人工堆垒的巨石建筑,是远古人类集众之力千辛万苦建成的,其目的是——

第一,瞭望作用;第二,标识作用;第三,彰显威严;第四,充当祭祀场所。

(二)巨石打磨的图腾

第一处,猪图腾。房山南面靠东的山脚下,一块独巨石被打磨为猪形雕塑,头朝北,面向房山,身子前后和坡面接触,头部稍抬起、悬空,离坡面0.5米,东部侧面刻满了龟背文。吴姓村民说雕像叫老驴石。传说古时山中洞内住着一成仙的野驴,经常夜间出洞偷吃农民的庄稼。农民到神仙洞求告祖师爷保佑,祖师爷劝说野驴无效,就在一个月黑风高的深夜,动用神功将向山上奔跑的野驴化为顽石。实际上是远古时期氏族的“猪图腾”。

猪图腾 郑毅 摄

第二处,鸟图腾。主峰南部海拔270米处,多块独石凸立,其中一块独石两头悬空,从西边观察为鸟的形状,是专门打磨的鸟图腾。

第三处,龟图腾。主峰向东约200米,一块露出坡面的长巨石被打磨成龟的形象。龟头朝东,龟尾向西,头部和身部刻划最为清晰,是目前已发现的远古遗存龟图腾中最长的一尊。

(三)生殖崇拜

在房山主峰最高处、海拔308米的地方,一柱体巨石被打磨为男根状,顶部正上方磨刻一个圆形爻窝,爻窝旁边又磨刻一组两个并列的圆形爻窝,这组图案显示的是阴阳结合的理念。

作者考察的有远古文化遗址遗迹的地方,大都有生殖崇拜雕像,房山也不例外,并将生殖崇拜的男根立在主峰之顶,可见远古人类把生殖崇拜放在第一位。生殖崇拜与远古人类祈盼多生孩子、繁衍族群、增强族群战斗力密切相关,也隐性反映,当时疾病、自然灾害、恶劣的自然环境,以及其他族群的侵扰,对人们的生存、成长造成的危害极大,人的寿命极短,因而多生孩子,孩子茁壮成长是氏族的第一需求。

人类居住的洞穴

作者为观察房山远古文明遗址遗迹,走访了周围的村民,听到最多的是洞穴的故事,如张良洞、神仙洞、老虎洞、狼洞等等。这些洞穴是岩石文化的一个组成部分,是远古时期氏族生活、居住和躲藏的地方。因年代久远,很多洞穴已被毁坏,但仍保留了一批,现将部分作一介绍。

张良洞,入口狭窄,洞内别有洞天。 张长运 摄

其一,三角石洞,房山主峰正南,山腰间。一块巨石,呈馒头状,北部被山坡支起,东西被小巨石支起,大石下面被棚架成高低不均的空间,形成洞穴。

其二,神仙洞,位于海拔245米处。当地村民传说是祖师爷修行时居住之洞,因而将此洞称为神仙洞。神仙洞处于比较隐蔽的地方,考察时在当地人吴老先生的带领下,沿房山南坡向上攀爬直到距山顶约30米的东侧山腰石墙处才找到神仙洞。神仙洞上方是一块露出坡面的巨石,主洞口朝向正南方,洞口两边各立巨石。进入石洞一次只能一人趴下身子,头部向外,脚朝后,俯身倒爬而下,入洞后,顺陡峭的石壁向下7.4米,脚蹬石壁上的阶梯,可达洞底。石洞西高东低,内室呈三角形极像过去田间搭建的瓜庵形状。四周石壁和顶部均有明显的打磨痕迹。洞内相对宽敞,有打磨的石床,内侧留有排水沟,相对干燥,这应该是部落首领居住的地方。

石床东3米处还有一块长约10米、宽约2米,高出洞底30厘米的石板,上面打磨修整得较为平坦,像个大石桌。如果说上面的石床位置是卧室,那这个石桌的位置就是会客议事厅。从石桌处沿台阶而下向东约9米,又有一个比较隐蔽的洞口,可屈身攀岩向上出洞。这个洞口是古人精心设计的,既可以保持室内通风透光,如果正面洞口被围,还可从隐蔽的洞口逃走,起到防备作用。此洞同房山很多岩石文化一致,是远古人类居住的洞穴。

其三,张良洞。房山主峰正东山腰间,几块巨石形成洞穴,传说汉初三杰之一的张良曾在此居住修行,被后人尊称为“张良洞”。今天,从吴岗自然村到主峰的盘山公路从张良洞顶部通过。吴岗一名60多岁男性村民讲,小时候常从石板上部裂缝中进入洞中玩,夏天还来避暑,近几年已进不去了。经仔细观察,这是远古人类居住的洞穴。张良隐居此洞应是后来的事了。

葫芦图案

房山主峰向东伸展一道岭,岭头上建有张良庙,庙西约20米、海拔285米处,岭脊正中一块凸起的巨石磨刻一幅葫芦图案。人工先把凸起的巨石,磨刻为一个平面,打磨成西宽东窄的葫芦型。平面上的葫芦状图案,阴刻,磨刻出鼓起的葫芦上肚、下肚,十分逼真。葫芦下肚部位,磨刻出直径0.95米的圆形大爻窝、深0.25米。

葫芦图案 郑毅 摄

这幅葫芦图案不是呆板的在石板上勾画,而是用巨石先磨刻出葫芦形状,再用沟槽刻画,并且在葫芦下肚部位,磨刻出一个圆形爻窝,寓意十分深刻。

远古至今,葫芦都是吉祥物,它有象征的寓意。象征圆圆满满,象征和睦,象征兴旺,象征福禄。因葫芦与“福禄”谐音。

远古时期,干透的葫芦绑在人身上,下水捕鱼、渡溪流时用以保障安全。闻一多先生在《诗经道义》中写道:“古人早已知道抱着葫芦浮水使身体容易浮起来,所以葫芦是他们常备的旅行工具,而有腰舟之称。”因而人们崇拜葫芦。

远古时期,人们信奉的哲理是阴阳理论,天人合一的思想,葫芦是两个“圆”摞在一起的,一个圆代表天,一个圆代表地,葫芦形状代表着阴阳结合,因而葫芦就是天地结合的宝贝。很多神话故事里,神仙们的宝贝就是葫芦。

葫芦多子,其颈口又形似女阴,因而葫芦又被视为求子的崇拜之物。

傅亚庶著《中国上古祭祀文化》一书中写道:“闻一多先生从训诂的角度,论证上古音伏羲即读如葫芦。以音求之,女娲实即匏瓜。然则伏羲、女娲,各虽有二,义实只一,二人本皆为葫芦的化身。”如果按《中国上古祭祀文化》一书求证,房山上的这个远古葫芦图案,可能是纪念伏羲、女娲的。

观天授时的日晷

房山南部山脚下,耕地之中有一70平方米的岩石露出地面,岩石上方磨刻一幅日晷图案。日晷呈三个圆相套,外层圆直径6.5米,高出地面0.6米;中间圆直径3米,比外圆高15厘米;中心圆直径0.6米,略高于中间圆。最中心是磨刻的一个圆形爻窝,直径20厘米(村民为晒粮,将中间爻窝用水泥灌平)。这个日晷和在南阳其他地方发现的日晷高度一致,也是在房山区域发现的唯一的日晷。

日晷 张长运 摄

日晷是远古时期,利用太阳影子变化规律,记时、日、月、季、年的主要测量手段,是远古人类最科学的观天授时的天文台,目前,南阳区域已发现30多处。

观天授时的天文历算是远古时期迈向文明的重要标志。古人面向苍茫天际,观日月星辰、斗转星移,用智慧找到了规律性,掌握了太阳、月亮、星系的运动变化周期,发现了用日晷测影法来测定时间及季节变化,方便人们的劳作,改进生存环境的方法。根据史书记载,观天授时由部落首领或方国的“王”掌控,房山发现日晷图案,证明房山一带居住的是等级很高的部落首领或方国之“王”。

房山探源的感受

房山远古岩石文化遗址遗存很多,只能选取部分做一粗略介绍。作者每次登临房山,总有一种时空沧桑和敬畏之感。

其一,房山是适宜远古人类生存之山。房山四周有群山为邻,可狩猎;山下是湖泊沼泽,盛产鱼虾之类;山坡之地,古树野藤遍布,野果、植物根茎皆可采食……食物来源丰富。山上小溪潺潺,饮水不是问题。日出而作,日落而息,房山之上自然形成的洞穴成为安全的居住地和隐藏处。上文介绍的神仙洞,洞口还不到0.5米高,只能趴跪而入,易守难攻;洞内宽阔,冬暖夏凉,舒适安全。

其二,房山和作者以前介绍的吐雾山,以及下步将要考察的燕子顶山相距不远,呈三角之势互为依靠。作者认为这三山应是一个大部落的生存栖息之地,是氏族时代最早开发的地方。

随着族群的扩大,一些族人还会顺山寻踪迁徙,扩大生存之地,向北到达一山之隔的舞钢区域或叶县区域,向东到达桐柏山脉的社旗、泌阳区域。舞钢、叶县、泌阳等区域浅山丘陵之中的岩石文化与南阳同出一辙。房山是族群开枝散叶的过渡区。

其三,房山岩石文化产生的较早,时代很长,石器时代早期到晚期文化现象均存在。如祭祀、图腾崇拜、生殖崇拜、洞穴的居住,圆形爻窝的排列记事符号和龟背文记事符号的磨刻等等,文化序列完整。

其四,房山岩石文化丰厚,遗址遗存多,保存相对完好,在寻找远古文化、文明之源的今天应引起相关部门的高度重视,加大研究力度,借助科技手段断定远古文化的实际年龄,探寻古人生活的轨迹,并把房山岩石文化遗址作为远古文明探源的一个课堂,放到寻找中华民族文明之源的鸿篇巨制之中,研究、宣传、传播,为探寻中华文明之根、树立文化自信发挥应有的作用。

在文旅融合的今天,方城县政府十分重视房山的远古岩石文化遗址遗存,已将其确定为县级文化保护单位。建议进一步加大保护开发宣传力度,把房山打造成洞察远古人类文明的一个文化圣地、旅游胜地。